3. Hallstattkultur

Inhaltsverzeichnis

Hallstattkultur und die Sulmtaler Gruppe

Nach dem oberösterreichischen Fundort im Salzkammergut bezeichnet man die Kultur der älteren Eisenzeit als Hallstatt-Kultur (ca. 800–450 v. Chr.). Welche Sprache damals gesprochen wurde oder welchen Namen die damaligen Stämme trugen, ist unbekannt. Aufgrund der archäologischen Funde lässt sich aber zeigen, dass es regionale Zentren gab (die man vielleicht als Fürstentümer bezeichnen kann), unter denen Handelsbeziehungen bestanden, die aber ansonsten weitgehend autonom verwaltet wurden. Einflüsse gab es auch zu Städten der Etrusker in Italien sowie zu griechischen Siedlungen in Südfrankreich.

Ein bedeutender Fundort dieser Epoche ist jedenfalls der Burgstallkogel von Großklein. Vor allem die reichen Funde aus den Grabhügeln lassen darauf schließen, dass sich hier ein Zentralort befand, von dem aus ein wesentlich größeres Territorium verwaltet wurde. Die Kulturgruppe, die nach diesem Fundort bezeichnet wird, heißt Sulmtaler Gruppe. Zu den großen Fragen der Forschung gehört noch, wieso die Kultur um 450 v. Chr. verhältnismäßig abrupt endet. Jedenfalls enden die Siedlungen dieser Zeitstellung, es kommt zu einer Verlagerung der Zentralorte, die dann mit einer zeitlichen Distanz von etwa 200 Jahren von keltischen Stämmen besiedelt wurden.

×

![]()

Verbreitung der Osthallstattkultur und ihrer Untergruppen (Karte: RGZM, M. Egg - D. Kramer, Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein, 2005, Abb. 2))

Die Fundstelle Großklein

Beim Burgstallkogel, der heute zur Gemeinde Großklein gehört, handelt es sich um die zentrale Siedlung der Hallstattzeit (ca. 800–450 v. Chr.). Zahlreiche Ausgrabungen fanden hier statt, vor allem aber in den unzähligen Grabhügeln, die sich rund um die Siedlung befanden. Da es aus den Jahrhunderten, in denen Großklein ein so wichtiger Ort war, keine Schriftzeugnisse gibt, kennen wir weder Namen der damaligen Bewohner noch der Siedlung oder deren Herrschaftsgebiets. Die Kulturgruppe, die nach den hier gemachten Funden definiert wurde, gehört dem sog. Osthallstattkreis an und wurde auch als Sulmtaler-Gruppe bezeichnet. Leider ist aus dem Bereich der Siedlung nur wenig bekannt. Untersucht wurden vor allem die unzähligen Grabhügel – noch heute sind etwa 700 Hügel vorhanden, ursprünglich werden es mehrere Tausend gewesen sein, die sich rund um den Burgstallkogel erstrecken. Die größten Grabhügel waren der Hartnermichelkogel I, der Pommerkogel sowie der Kröllkogel. Diese befanden sich östlich des Burgstallkogels, getrennt von den anderen Gräberfeldern in einer besonders prominenten Lage. Aufgrund ihrer Größe, der besonderen Lage, vor allem aber auch aufgrund der außergewöhnlich reichen Grabbeigaben, die hier gefunden wurden, werden sie auch als Fürstengrabhügel bezeichnet.

×

![]()

Karte: Rekonstruktion der Grabausstattung des Kröllkogels (RGZM, M. Egg - D. Kramer, Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein, 2005, Abb. 28)

Burgstallkogel (Hermann A. M. Mucke, CC BY 3.0)

Situlenkunst

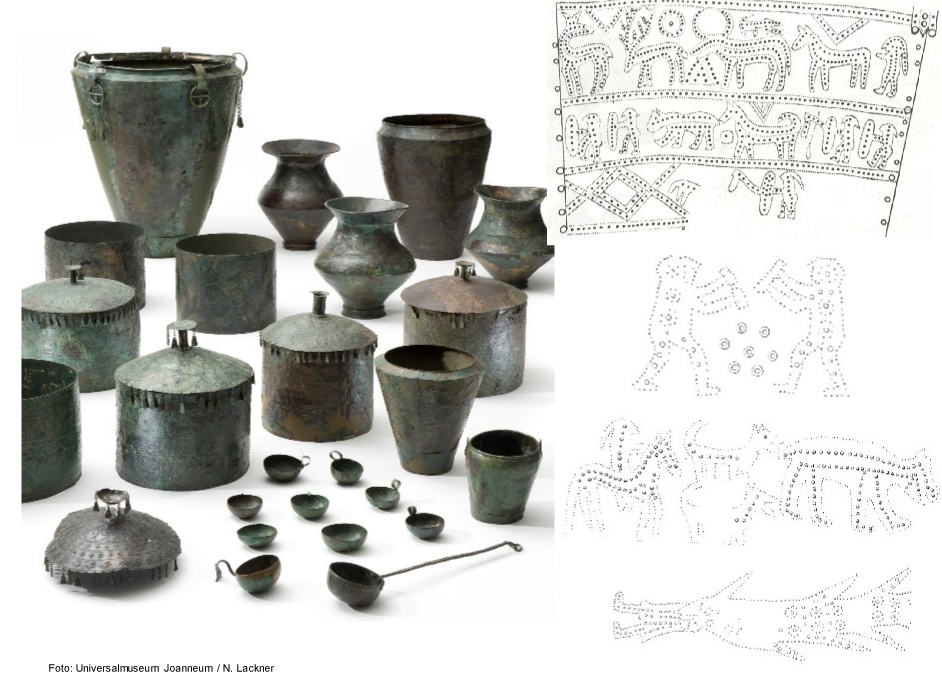

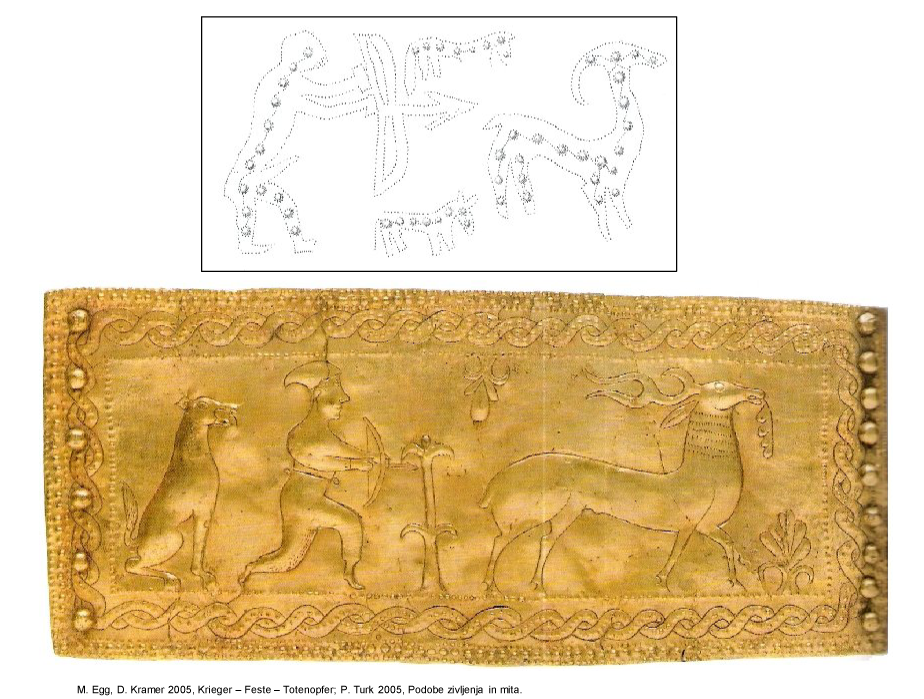

Auf vielen der bronzenen Gefäße, die in den Fürstengrabhügeln von Kleinklein gefunden wurden, sind neben geometrischen Friesen auch Szenen mit Tieren, mit menschenfressenden Fischen, Motive aus der Jagd oder dem Krieg oder von Festen mit Wettkämpfen dargestellt. Vergleiche mit Situlen von oberitalischen und slowenischen Fundorten sind möglich, aber Einflüsse sind auch aus weiter entfernten Regionen des mediterranen Raumes erkennbar. Bis jetzt wurden ausschließlich Bildwerke gefunden, die als Beigaben in den Fürstengräbern verwendet wurden, weshalb man sie auch mit der herrschaftlichen Selbstdarstellung der obersten Eliten des Burgstallkogels in Verbindung bringen kann. Bei diesen dürfte es sich um die Herrscherdynastie gehandelt haben – man spricht meistens von Fürsten, könnte sie aber auch als Könige bezeichnen. Ihre Gräber waren der Hartnermichelkogel 1 und 2, der Pommerkogel und der Kröllkogel. Die Abfolge dieser Gräber, die sich in einer Entfernung von wenigen Hunderten Metern befanden, lässt vermuten, dass sie entweder aus derselben Familie stammten, oder zumindest sich in eine dynastische Abfolge einreihen wollten. Im Gegensatz zu diesen reichen Beigaben stehen die unzähligen kleineren Grabhügel rund um den Burgstallkogel – Schätzungen belaufen sich auf etwa 2000 Tumuli, die wesentlich einfacher waren und die der einfachen Bevölkerung der Siedlung zuzuordnen sein werden.

×

![]()